Интересное о Переславской земле…Церковный проповедник XI века, пресвитер Иларион, не разумел ли и Никитскую обитель, когда говорил, что «когда капища были разрушены, тьма служения бесовского исчезла, бесы убежали, поставлены были на горах монастыри». Известно, что Святой Князь Владимир послал сыновей своих Бориса в Ростов, а Глеба в Муром в 1010 г. Конечно, дети князя не замедлили отправиться в назначенные им области, но недолго им пришлось пребывать в них. 1015 год был годом смерти святых братьев; следовательно, если приписывать основание Никитского монастыря Святому Князю Борису, то оно могло быть совершено между 1010 и 1015 годами. Кто были первые насельники этой обители, каков был её устав, и каков был её вид в то время, об этом не имеется никаких письменных сказаний до половины XII века. Но с этого времени появляются уже достоверные сведения о Никитской обители. Из жития Преподобного Никиты, Переславского чудотворца, видно, что обитель в то время именовалась лаврой, иноки её управлялись игуменом, обитель обнесена была оградой или стеной с въезжими воротами. Ильинский П.В. Переславский Никитский монастырь и его подвижник, преподобный Никита Столпник. 2 издание. Владимир, 1898. Жилищем для первых поселенцев Переславского края летом служил шалаш, а зимой землянка, покрытая сверху ветвями дерева также в виде шалаша, или юрта. В глубине её находился очаг, где поддерживался огонь и варилась в глиняных горшках пища. Орудиями труда служили каменные топоры и молотки, ножи и прочее. С приходом славян, а мо- жет быть даже и раньше их, появляются железные орудия военные и домашнего обихода и в зависимости от этого улучшается самое жилище, а вместе с ним и другие стороны мате- риального быта. Появляется рубленая из дерева четырёхугольная клеть, к которой приспо- собляется топка, и ей присваивается от этого бытующее и сейчас название изба (от глагола «топить», древнерусское «истьба»). Этому виду жилища в такой лесной стране, как наша, суждено существовать до наших дней и далее. Доклады Переславль-Залесского научно-просветительского общества: Переславль- Залесский уезд. Краткий краеведный очерк. Выпуск 10. 1922 Вот картина битвы на валах тех лет. С утра татары подошли близ- ко к переславским валам. К особенно крутым его местам подтаски- вали длинные лестницы, связанные из нескольких тесин. Раздавались крики татар, вопли избиваемых пленных и заунывный визг дудок, ко- торыми татарские воины подбадривали себя перед штурмом. Первыми на валы полезли русские пленные, которых сзади подкалывали копья- ми. Они кричали, умоляя защитников Переславля не бить их. Повсю- ду кипел отчаянный бой. Оборонявшиеся сбивали тех, кто подбирался к вершине вала. Большинство было вооружено топорами на длинных рукоятках. Горожане-мужчины жердями сталкивали каждого, кто под- нимался к стенам укреплений. Им помогали женщины, выливали вёдра кипящей воды на штурмующих. На тех, кто был у подножья вала, бро- сали камни. Ряды защитников-переславцев уменьшались, и некому бы- ло заменить павших. Большинство гибло от стрел татарских или были раздроблены пудовыми булыжниками камнемётных машин. К Никольским воротам подползли два тарана — большие брёвна с железными концами, подвешенные на прочных подставках. Они били и били без остановки в городские ворота, летели щепки от дубовых досок. И наконец тараны раскололи ворота. С торжествующим криком врывались в ворота татары. Дикий, радостный их клич нёсся со всех концов вала... Кручинин И. А. Переславские улицы. Переславль-Залесский: Пе- реславское краевое отделение ВООПИиК, 2004. (Переславская быль; Т. 1). …Во время самого разгара (пиршества) приносится пояс из чистого золота, убранный большими круглыми белыми жемчужными и драгоценными каменьями. Великий князь подпоясывается им. Приносится также и посох из единорога, по обоим концам выложенный драгоценными каменьями. Великий князь берёт его в руку, чтобы не было недостатка ни в какой принадлежности. Тогда подаётся последнее блюдо из особенной рыбы, которая ловится в озере, находящемся при городе Переславле. Эта рыба похожа на немецкую сельдь и имеет приятный и сладкий вкус… …Оттого-то на празднестве и едят они последнее кушание из Переславля, чтобы дать понять, что когда все города отлагались от великого князя Московского, Переславль стоял твёрдой и незыблемой стеной за него, никогда и не отложится от него, если только не принудит его к тому самая крайняя нужда и опасность. С. Герберштейн. Записки о Московии. Санкт- Петербург. 1866 ….Обмеривая внутренность собора, я внимательно стал рассматривать сохранившуюся в названных выше местах штукатурку, с целью открыть на ней признаки стенописи, и скоро заметил, что на среднем своде под хорами, на левой от входа половине, сквозь растрескавшийся слой побелки, виднелась краска… Начав с того места, где виднелась краска, осторожно отделять от штукатурки толстый слой побелок, который отставал от неё довольно легко, мы вскоре увидели, что на своде находятся фрески. По очищении нижней части свода открылись четыре фигуры апостолов, сидящих на скамье с высокой спинкой, апостолы держат в руках раскрытые книги, на страницах которых, в прочерченных остриём линейках, написаны русские буквы квадратной формы, по две в каждой строке; по величине книг буквы довольно крупные, они, должно быть, означают имена апостолов. Позади седалища апостолов стоят ангелы и, кажется, серафимы. Фрески эти очень полиняли и местами совсем неясны; очерки фигур свидетельствуют об искусстве мастера, складки одежд сделаны свободно и красиво. Живопись по своему характеру и содержанию имеет большое сходство с открытою в среднем же подхорном своде Дмитриевского собора. Артлебен Н. А. Древние фрески, открытые в Спасо-Преображенском соборе, в Переславле-Залесском // Труды Владимирского Губернского Статистического Комитета. Владимир, 1863. Том 1.С. 77—85 … Высокое художественное качество работ переславских иконописцев, их стремление следовать новейшим художественным тенденциям времени свидетельствуют о наличии хорошей местной школы, позволяющей, даже не выезжая в столицу, обучаться приёмам такого сложного ремесла. В творчестве местных мастеров XVII в. нередко соединялись лучшие достижения московской и провинциальных школ иконописания. Этому немало способствовало и географическое расположение Переславля на большой дороге из Поволжья в центр государства. Через город проезжали артели художников, следовавших в столицу к «государеву письму» в Московский Кремль и обратно. Здесь происходило общение между ними и местными иконописцами. Сукина, Л. Б. К истории художественной культуры Переславля-Залесского XVII века (новые данные о местном иконописании) / Л. Б. Сукина // История и культура Ростовской земли, 2000 г. — Ростов, 2001. — С. 99—104. На берегу Плещеева озера, вблизи русского древнего города Переславля-Залесского, на красивом холму расположена усадьба Ботик Петра Первого, один из дедушек русского флота. В летние тихие дни отсюда виднеются с противоположного берега спокойные отражения в тихих водах древних церквей, холмов с городишщами, собор ХII века и много такого, на что и сам Пётр, со своим Санкт-Петербургом, смотрел как на древности. Мало найдётся под Москвой мест красивее Ботика: с высоты овалом шесть на девять вёрст стелется озеро, совершенно прозрачное, с чудеснейшим пляжем, направо, часто из дымки выступает древний город, как невидимый град, налево – леса, не дачные, а дикие, с лосями, медведями, и уходят, почти без перерыва, на север. Пришвин М.М. Рассказы о прекрасной маме./Пришвин М.Повесть нашего времени. .Я., 1957. С. 94-114 |

Экскурсии

Отдых

Связь с нами

Информация

Наши экскурсии

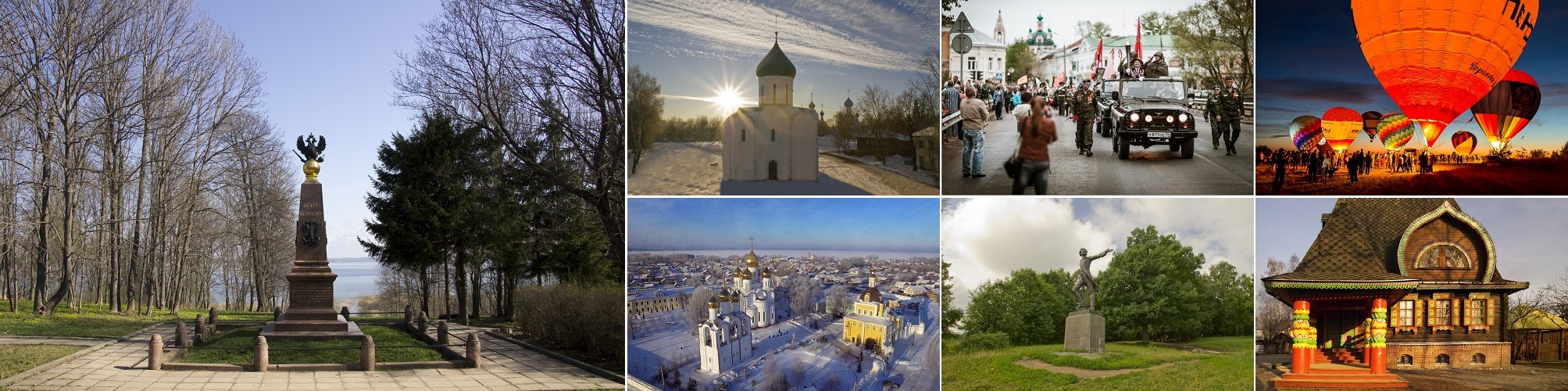

Экскурсионная программа в Переславле-Залесском на два дня с посещением почти всех достопамятных и живописных мест города

Экскурсионная программа в Переславле-Залесском на два дня с посещением почти всех достопамятных и живописных мест города Веселая праздничная программа с гулянием в Доме Берендея и пикником

Веселая праздничная программа с гулянием в Доме Берендея и пикником Фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо России": принять участие в воздушных прогулках на тепловых аэростатах.

Фестиваль воздухоплавателей "Золотое кольцо России": принять участие в воздушных прогулках на тепловых аэростатах. Трансфер из Переславля-Залесского в село Годеново к Животворящему Кресту

Трансфер из Переславля-Залесского в село Годеново к Животворящему Кресту Двухдневный тур Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль с посещением самых живописных и знаковых достопамятных мест Ярославской земли.

Двухдневный тур Переславль-Залесский - Ростов Великий - Ярославль с посещением самых живописных и знаковых достопамятных мест Ярославской земли. Путешествие на дачу Его Величества младшего царя Петра Алексеевича в Переславле-Залесском с посещением Белого дворца и Ботного дома музея-усадьбы "Ботик Петра 1" и незабываемой экскурсией по живописному древнему Залесскому городу

Путешествие на дачу Его Величества младшего царя Петра Алексеевича в Переславле-Залесском с посещением Белого дворца и Ботного дома музея-усадьбы "Ботик Петра 1" и незабываемой экскурсией по живописному древнему Залесскому городу Синий камень, древние залесские легенды, старинные сооружения, загадочное Плещеево озеро и сказочная горница в палатах царя Берендея ждут в гости юных путешественников и их наставников

Синий камень, древние залесские легенды, старинные сооружения, загадочное Плещеево озеро и сказочная горница в палатах царя Берендея ждут в гости юных путешественников и их наставников Пешеходные прогулки по древнему центру Переславля-Залесского

Пешеходные прогулки по древнему центру Переславля-Залесского Пешеходные двухчасовые прогулки по старому городу с местными гидами

Пешеходные двухчасовые прогулки по старому городу с местными гидами Переславль на два дня с посещением самых важных достопамятных мест и живописных уголков

Переславль на два дня с посещением самых важных достопамятных мест и живописных уголков Двухдневный тур с проживанием в гостинице "Переславль", с питанием и посещением с экскурсиями древних живописных городов Переславля-Залесского и Александрова (для группы 40+4 - 3500 руб./чел)

Двухдневный тур с проживанием в гостинице "Переславль", с питанием и посещением с экскурсиями древних живописных городов Переславля-Залесского и Александрова (для группы 40+4 - 3500 руб./чел) Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому с посещением самобытных музея радио и музея патефонов и граммпластинок

Обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому с посещением самобытных музея радио и музея патефонов и граммпластинок Двухдневный занимательный тур для группы школьников и их родителей с посещением дома Берендея, музея паровозов с катанием на дрезине и Русского парка.

Двухдневный занимательный тур для группы школьников и их родителей с посещением дома Берендея, музея паровозов с катанием на дрезине и Русского парка. Двухдневный занимательный тур для группы школьников и их родителей с посещением дома Берендея, музея паровозов с катанием на дрезине и Русского парка.

Двухдневный занимательный тур для группы школьников и их родителей с посещением дома Берендея, музея паровозов с катанием на дрезине и Русского парка. Трехчасовая экскурсия с легендами о древних, сохранившихся до наших дней сооружениях Переславля, о чудо-обитателях Плещеева озера, о кочевых племенах берендеях и о достопамятных живописных уголках города - 2000 руб.за группу до 4 человек.

Трехчасовая экскурсия с легендами о древних, сохранившихся до наших дней сооружениях Переславля, о чудо-обитателях Плещеева озера, о кочевых племенах берендеях и о достопамятных живописных уголках города - 2000 руб.за группу до 4 человек. Обзорная трехчасовая экскурсия по Переславлю с посещением Красной площади города, одного из древних переславских монастырей и с прогулкой по достопримечательному берегу Плещеева озера.

Обзорная трехчасовая экскурсия по Переславлю с посещением Красной площади города, одного из древних переславских монастырей и с прогулкой по достопримечательному берегу Плещеева озера. Обзорная экскурсия по Переславлю на нашем автомобиле для групп не более трех человек

Обзорная экскурсия по Переславлю на нашем автомобиле для групп не более трех человек Все заботы бросьте,

Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу

к нам на Масленицу!

Все заботы бросьте,

Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу

к нам на Масленицу! Путешествие по древним святым местам Переславля-Залесского; знакомство с историей и святынями живописных переславских монастырей.

Путешествие по древним святым местам Переславля-Залесского; знакомство с историей и святынями живописных переславских монастырей. Посещение Клещинского археологического комплекса, расположенного на северо-восточном берегу Плещеева озера + экскурсия по древнейшей площади города с прогулкой по стенам 12 века

Посещение Клещинского археологического комплекса, расположенного на северо-восточном берегу Плещеева озера + экскурсия по древнейшей площади города с прогулкой по стенам 12 века